Als der kreisrunde Haarausfall kommt, verliert Kerstin Zienert erst ihre Haare und dann ihr Selbstbewusstsein. Heute macht sie für sich selbst und für andere Perücken – und hat die Schönheit zu ihrem Beruf gemacht.

Am Anfang kleben die Haare in der Dusche. Wenn Kerstin Zienert mit den Händen den Kopf einseift, hängen mehr Haare als Shampoo zwischen den Fingern. Dann landen sie im Essen. Im Tee. Auf dem Kopfkissen. In der Kleidung. In der Arbeit fegt ihr Azubi die Haare vom Schreibtisch, wenn sie in die Kaffeeküche huscht.

Viele sprechen Kerstin Zienert auf ihre Haare an, schon immer. Auf ihre wilden, dicken, braunen 80s-Wuschellocken. „Ich war mit keinem Friseur zufrieden, hab mir meine Strähnchen immer selbst gemacht“, sagt sie. Als sie mit 20 dann doch zu einem geht, sagt der, sie habe da so eine kahle Stelle am Hinterkopf. Sie fühlt nach und spürt nur Haut. Circa zwei Zentimeter ist das Loch zuerst.

Die Haare fallen nicht mehr, sie rieseln. Wie aus einem Salzstreuer rieseln sie dahin, wo Zienert hingeht. Immer, überall, ohne Pause. Zwei bis drei Mal zieht sie jetzt beim Duschen die Haare aus dem Abfluss, damit das Wasser beim Duschen überhaupt abfließen kann. „Nie ist Ruhe. Das hat mich kirre gemacht.“

In der Arbeit trägt sie jetzt immer Kopftuch, ihre Kollegen reißen Witze auf ihre Kosten. Beim Blick in den Spiegel fühlt sie sich wie in einem Horrorfilm.

„Nur dass ich der Mensch war, der auf halbtot geschminkt worden ist“

Fragenkataloge und Taschentücher

Wenn heute das Glockenspiel über Kerstin Zienerts Perückenladen bimmelt und ihre Kundinnen und Kunden sich auf den braunen Polsterstuhl an ihren Schreibtisch setzen, hört Zienert erstmal zu. Manche zücken direkt ihren Fragenkatalog und legen los: Sieht man, dass die Perücke unecht ist? Nein, die Perücke wird in der Regel auf den eigenen Kopf maßgeschneidert. Wie viel übernimmt die Krankenkasse? Je nach Krankenkasse zwischen 290 und knapp über 1.000 Euro. Wie lange dauert die Anfertigung? Etwa vier Monate.

Manche Kundinnen und Kunden setzen sich und weinen erstmal. Dann holt Zienert die Kleenex-Packung aus dem Regal neben dem Haarschneideplatz. Teilweise ist die halbe Packung leer, bevor überhaupt das erste Wort gesagt wird. „Die meisten“, sagt Zienert, „wollen einfach wieder aussehen wie früher“. Wenn alle Geschichten erzählt sind, dann probieren sie verschiedene Monturen an. Das sind die Perückenhauben, auf die später die Haare geknüpft werden. Wenn Zienert merkt, dass eine Kundin noch nicht bereit für eine Perücke ist, dann schickt sie die Person wieder weg. „Ich kann der doch nix auf den auf den Kopf zimmern, wenn die keine will“, sagt sie.

Zienerts Kollegin Gudrun Fischer ist bei vielen Terminen dabei. Die Chefin, sagt Fischer, sei eine Frau, „die kernig ihr Ding durchzieht, aber auch was ganz liebenswertes hat“. Wenn die beiden zusammenarbeiten, ist die Aufgabenteilung klar: Zienert gipst, Fischer misst den Kopf. Die Montur wird daran angepasst und soll später sitzen wie eine zweite Haut. Als Friseurmeisterin ist es später auch Gudrun Fischers Aufgabe, die Perücke zu schneiden und zu stylen.

In jede Perücke müssen ca. 100.000 einzelne Haare geknüpft werden.

Je nach Wunsch können sich Kunden und Kundinnen für eine Kunsthaar- oder eine Echthaarperücke entscheiden.

Die Echthaarperücken sind strapazierfähig, sie können gestylt und gefärbt werden. So kann die vorherige Frisur und die Haarfarbe einer Person rekonstruiert werden. Mit der Perücke sieht sie dann genauso aus, wie vor ihrem Haarverlust.

Die Echthaare stammen aus Indien. Sie werden chemisch behandelt, in eine Perücke geknüpft und zur Weiterverarbeitung nach Deutschland exportiert. Fast alle Perücken werden mit asiatischen Haaren gemacht. Europäisches Echthaar ist selten, oft zu dünn und wellig und lässt sich deshalb schlecht zu einer Perücke verarbeiten.

Die Kunsthaarperücken bestehen aus Synthetikfasern. Sie sind vor allem für Kinder gut geeignet, da sie pflegeleicht, kostengünstiger und schnell aufgesetzt sind.

Sobald die Perückenteile bei Kerstin Zienert angekommen sind, nimmt sich ihre Kollegin Gudrun Fischer ca. drei Stunden Zeit, um die Perücke nach Wunsch der Kunden und Kundinnen zu schneiden, färben und stylen.

Die Kosten liegen bei den fertigen Echthaarperücken je nach Farbe und Haarlänge zwischen 1.200 und 3.000€. Die Kunsthaarperücken kosten 300-600€.

Falsche Diagnosen

Die Zeit, in der Kerstin Zienert nicht weiß, was mit ihr los ist, fühlt sich ewig an. Ihre Haare kommen und gehen. Und sie rennt von einem Arzt zum anderen. „Glückwunsch Frau Zienert, Sie sind pumperlgsund“, sagt ihr einer. Bei einem anderen wird ihr diffuser Haarausfall diagnostiziert.

Zienert probiert sich durch sämtliche Therapien. Sie besucht Wunderheiler, Hellseher und Schamanen, läuft mit einem Geistheiler über virtuelle grüne Wiesen, lässt sich die Chakren behandeln und den Darm durchspülen. Ihre Eltern begleiten sie überall hin, sprechen ihr gut zu und halten sie fest, wenn sie der Haarausfall besonders belastet. Insgesamt geben sie etwa 30.000 Euro für die Therapien ihrer Tochter aus.

Manchmal kommen Haare auf den kahlen Stellen wieder: „Man kann das richtig spüren. Erst erscheinen kleine Pickelchen und die Kopfhaut spannt. Dann kommen die richtigen Haare durch.“ Dann wieder ist sie auf dem Hinterkopf und an den Schläfen komplett kahl. Ihr Haarausfall sei psychisch bedingt, sagen ihr viele Ärzte. Er sei ein Symptom von einem unterdrückten Kinderwunsch, von Stress, eine allergische Reaktion auf ihren Hund. „Ich bin dann zum nächsten Hausarzt und hab gesagt, ich wäre verheiratet, ich

hab drei Kinder. Und dann hat er gesagt, ich wäre mit den Kindern überfordert“, sagt sie.

Zwei Jahre dauert die Suche nach der Diagnose. In einer Sendung vom Bayerischen Rundfunk über Haarausfall erkennt sie sich in einem Krankheitsbild wieder: Es ist Alopecia areata, kreisrunder Haarausfall.

Was ist Alopecia Areata?

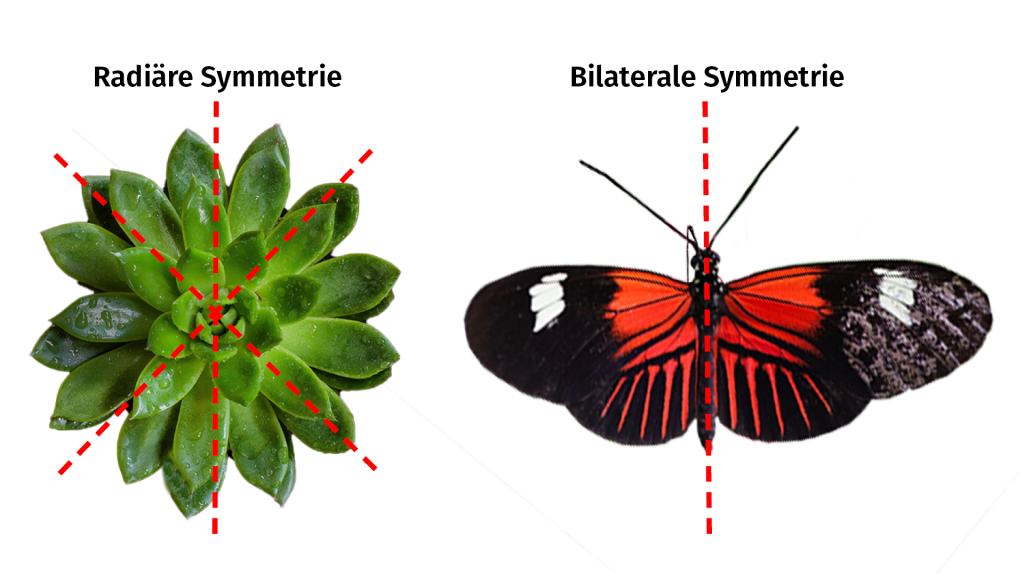

Alopecia Areata ist eine Autoimmunerkrankung,

bei der die körpereigenen Haare meist kreisartig ausfallen.

- 1,5 Mio. Betroffene in Deutschland

- Das bedeutet: Mehr als jede 60. Person ist betroffen

„Ich liebe heulende Ehemänner“

Zienerts Kundinnen und Kunden kommen aus Deutschland, Österreich oder Norwegen. Sie sind die Supermarktverkäuferin von nebenan oder steigen mit Dior-Handtasche aus ihrem Jaguar. Zwei Drittel ihrer Kundschaft hat Alopecia areata, andere kommen nach einer Bestrahlung zu ihr. Es sind fast ausschließlich Frauen, die bei Zienert eine Perücke bestellen. Viele ihrer Kundinnen kennt sie seit Jahren, hat sie aufwachsen sehen und liebgewonnen.

Am meisten liebt sie aber die heulenden Ehemänner. Sie sind dabei, wenn ihre Frauen Bilder von früher mit zur Perückenberatung bringen, wenn der Gipsabdruck vom Kopf gemacht wird und sie ihre erste Perücke bekommen. Dann ist es still im Laden, die Frau auf dem Friseurstuhl, der Ehemann im Blickfeld. Und Zienert und Fischer, die Schnitt für Schnitt aus Perücken Haare machen. Erst die Grundlänge, dann die Spitzen, und vielleicht auch Stufen. „Schau mal Schatzi, komm mal her! So war mein Pony, oder?“, rufen die Frauen dann manchmal und spüren das Ziehen von Gudruns Händen am Kopf. Es fühlt sich an wie Haare. Die Frisur sitzt. Die Frauen stolzieren durch den Laden, greifen sich durchs Haar, weinen manchmal. Und die Männer heulen mit.

Zienert sagt: „Das ist dieses Gefühl, dass die Frauen dann oft bekommen: Selbstvertrauen. Ich darf mich schön fühlen.“ Dafür muss die Perücke gar nicht unbedingt auf dem Kopf sitzen. Oft reicht schon das Wissen: Ich habe die Wahl, wie ich heute rausgehe. Mit Haaren oder mit Glatze. In solchen Momenten muss Kerstin Zienert sich zusammenreißen.

„Ich bin für die Schönheit zuständig, für die Haare. Die Leute wollen nicht, dass ich ihnen jetzt die Hände halte oder mit ihnen bete. Sie sagen mir schon, was sie wollen.“

„Und genau da habe ich meine Verpflichtung, die Hintergrundgeschichte aus meinem Kopf zu streichen. Das geht mich auch gar nichts an. Mich geht nur an, was sie von mir wollen und das mache ich.“ Manchmal weint auch sie im Nachhinein. „Aber wir kriegen das meistens gut hin.“

Gefährliche Medikamente

Zienert versteht gut, warum die meisten Alopecia areata-Betroffenen eine Perücke wollen. Wenn sie mit Glatze unterwegs ist, dann reagieren die Menschen darauf. Im Supermarkt schüttelt ihr ein Mann die Hand und sagt: „Durchhalten, Mädchen, durchhalten“. Im Biergarten schreit die Bedienung: „Nazi-Schweine bedienen wir hier nicht“. Im Türkei-Urlaub bekommt sie kein Abendessen, ihre Krankheit könnte ja ansteckend sein.

Irgendwann wird der Haarwunsch auch bei ihr so belastend, dass sie sich medikamentös behandeln lässt. „Ich habe ausgeschaut wie eine alte Frau, wo nur noch ein paar Strähnen vom Kopf runterhingen“. Also bekommt sie Tabletten aus der Lepraforschung, die ihr Immunsystem herunterfahren und – so die Hoffnung – auch bei Autoimmunerkrankungen helfen könnten. Mögliche Nebenwirkungen: Atemwegsinfekte, Venenthrombose, Lungenembolie.

Erst hat sie keine Kraft mehr, mit ihrem Hund spazieren zu gehen. Dann kann sie nicht mehr arbeiten gehen. Irgendwann braucht sie Hilfe beim Aufstehen. Alles, nur damit die Haare zurückkommen. Sie kommen nicht wieder. Ihre Freundinnen alarmieren den Hausarzt, der ihr die Tabletten wegnimmt. Es dauert ein Dreivierteljahr, bis Zienert wieder hergestellt ist.

Therapie

Alopecia Areata ist bislang nicht heilbar. Alle aktuellen Behandlungsmethoden sind also Symptombehandlungen. Innerhalb des ersten Jahres liegt die Spontanheilungsrate noch bei etwa 70 bis 80 Prozent. Sie nimmt mit Stärke und Zeitrahmen der Erkrankung ab.

„Ich will mich selbst im Spiegel wiedererkennen“

Zienerts erste Perücke ist aus Kunsthaar, die zweite eine 2.500 Euro teure Echthaarperücke. Aber ihre Haare lösen bei ihr kein Kribbeln im Bauch, sondern Ausschläge im Nacken aus. „Und dann habe ich irgendwann gesagt: So, und jetzt habe ich die Schnauze voll.“

Mit Freundinnen, die selbst Friseurinnen sind, fängt sie an herumzubasteln. Sie bringt sich selbst das Knüpfen, Nähen und Gipsen bei und erschafft sich ihre erste eigene Perücke. Als eine Person aus der Alopecia-Selbsthilfegruppe fragt, ob sie eine Perücke haben könnte, sagt Zienert erst Nein – und kann dann doch nicht ablehnen. Wenig später steht sie schwitzend in der Küche und fertigt den Gipsabdruck für ihre erste Kundin an. Immer mehr Menschen fragen nach einer Perücke. Sie erkennt das Potenzial und fängt nebenbei ein Studium in Wirtschaftswissenschaften an. Heute ist sie Diplomkauffrau und Friseurmeisterin.

Zienert ist Geschäftsfrau: Das Knüpfen und Färben hat sie längst ausgelagert nach Asien. Dort hat sie etwa 30 Mitarbeitende, die sie selbst beschäftigt. Das Lohnniveau in Deutschland sei zu hoch, „160 Knüpfstunden für eine Perücke kann ich hier nicht bezahlen“. Die Haare, mit der ihre Perücke geknüpft werden, sind indische Tempelhaare Haarspenden gläubiger Hindus. Sie gelten als ethisch vertretbarste Option für Perücken, denn die Tempel verkaufen das Haar und unterstützen mit dem Erlös ihrer Angaben nach soziale Aktivitäten. , die im Anschluss gefärbt und geschnitten werden. Europäisches Echthaar ist selten, oft zu dünn und wellig – und vor allem zu teuer. „Also ich finde es nicht verwerflich“, sagt sie. Sie habe sich gut über die Situation vor Ort informiert und stehe in engen Kontakt zu ihren Zulieferern. Vor ihrer Kundschaft will Zienert vor allem den Druck aus der Thematik wegnehmen. Weg vom panischen Ich muss eine Perücke habe, hin zu Haare nach Wunsch.

Das Ziel: Sich selbst im Spiegel wiedererkennen können.

Wasserski mit Perücke

Hinter all die Fragezeichen in ihrem Kopf hat Kerstin Zienert mit den Jahren Ausrufezeichen gehängt. Seit über 20 Jahren engagiert sie sich im Verein Alopecia Areata Deutschland e. V. Zehn Jahre war sie erste Vorsitzende, heute ist sie dort im medizinischen Beirat. Gemeinsam mit der Charité Berlin arbeitet sie an einem Leitfaden für Hautärzte, der eine schnellere Diagnose und eine gute Weitervermittlung an Hilfestellen bietet.

Aber sie sagt auch: „Mein Leben ist nicht mehr die Krankheit, sondern meine Familie, meine Freunde, mein Hund, mein Wohnmobil“. Im Sommer geht sie gerne Wasserskifahren auf der Donau – mit Perücke. Die hält auch bei Gegenwind fest auf dem Kopf, außerdem brennt ihr dann die Sonne nicht so auf den Kopf. Ihre echten Haare hätte sie trotzdem gerne wieder.

„Natürlich, also wer nicht? Aber ich komme im Alltag gut damit zurecht. Ich fühle mich wohl in meiner Haut, mit meinen Haaren auf dem Kopf. Das sind meine. Die habe ich mir selbst ausgesucht.“

Carolin Eitel

Online Produktion

Sophia Grabendorfer

Online Konzeption